Additive Klangsynthese

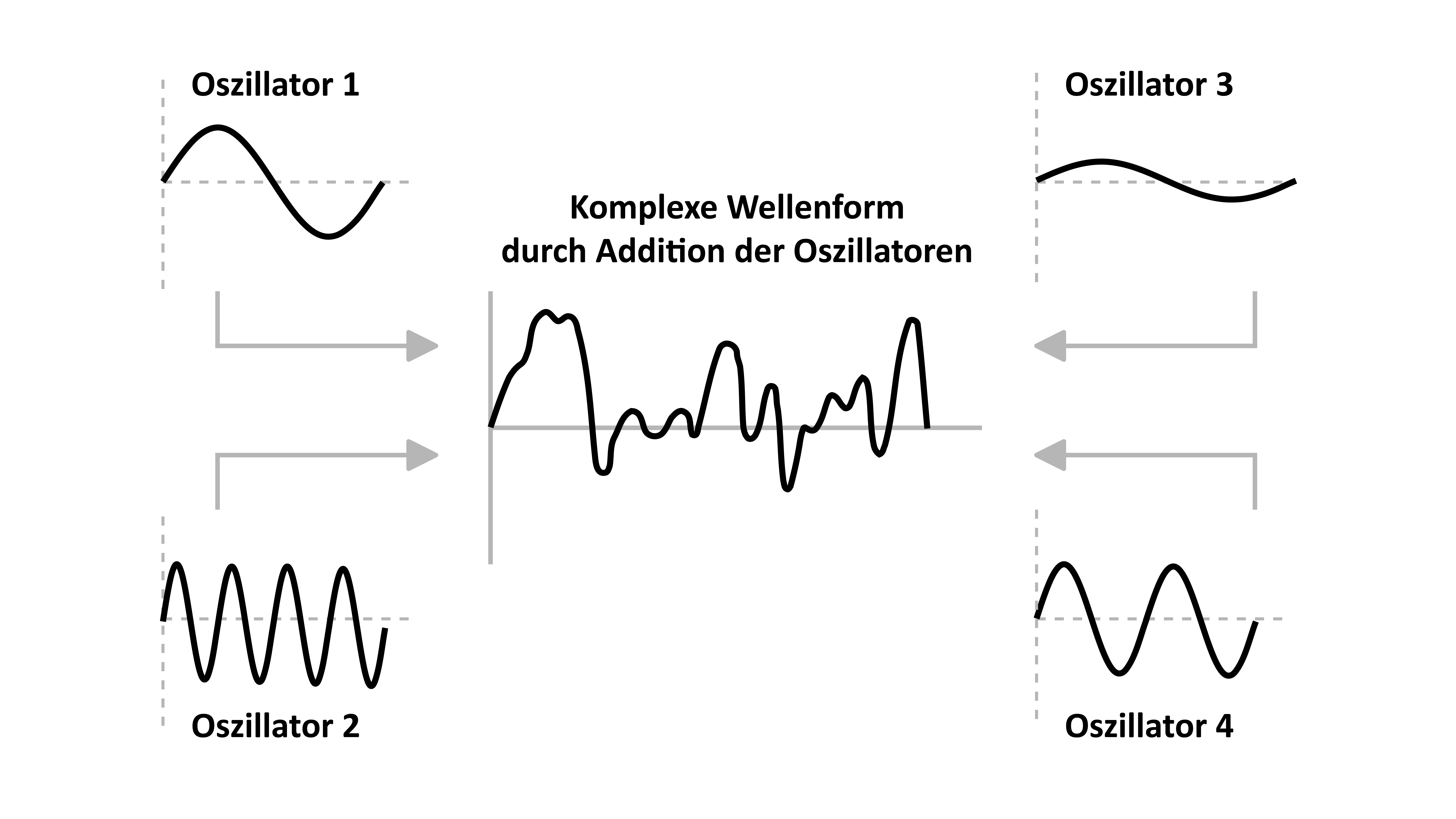

Die additive Klangsynthese folgt einem simplen Prinzip, das in der Umsetzung jedoch aufwendig sein kann. Wie der Name vermuten lässt, werden bei der additiven Klangsynthese eine Vielzahl an harmonischen Schwingungen zu einem Klang zusammengesetzt oder eben „addiert“. Im Klangbeispiel werden nacheinander 16 Sinusschwingungen geschichtet (s.u.). Die Idee der additiven Klangsynthese baut auf den Erkenntnissen aus dem sogenannten Fourier-Theorem auf, das auf den Mathematiker und Physiker Joseph Fourier (1768–1830) zurückgeführt wird. Das Fourier-Theorem besagt, dass jede periodische Schwingung, sei sie noch so komplex, als Überlagerung reiner, harmonischer Schwingungen nachvollziehbar ist. Damit ließe sich theoretisch und in letzter Konsequenz jeder beliebige Klang aus diversen Sinusschwingungen zusammensetzen. Dafür muss man u.a. das Verhältnis der Sinusschwingungen zueinander und das jeweilige Ein- und Ausschwingverhalten der Schwingungen kennen. Die Zerlegung eines Klanges in seine einzelnen Komponenten nach dem Wissen aus dem Fourier-Theorem nennt man auch Fourier-Analyse.

Fourier entwickelte seine Ideen in der Auseinandersetzung mit Wärmeerscheinungen und nicht mit der Akustik. Es wird Georg Simon Ohm sein, der 1843 mit „Ueber die Definition des Tones, nebst daran geknüpfter Theorie der Sirene und ähnlicher tonbildender Vorrichtungen“ einen Text vorlegt, der die Fourier-Analyse auf das Gebiet der Akustik anwendet. Dass sich solche mathematisch-physikalischen Erkenntnisse im Bereich der Akustik auch auf Kompositionstechniken auswirken können, verdeutlicht unter anderem das Vorspiel von Richard Wagners Oper „ Das Rheingold“ (1869). Jenes besagte Vorspiel lässt sich als auskomponierte Obertonreihe hören, als klanggewordene Schnittstelle von Naturimitation und Technologie.

Die ersten elektronischen Klangerzeuger, oftmals eine Verzahnung von wissenschaftlichem und musikalischem Instrument, bedienten sich dem Wissen um das Fourier-Theorem und lassen sich so als Frühform additiver Synthesizer verstehen. Bereits Hermann von Helmholtz experimentierte mit einem Proto-Synthesizer zur Synthetisierung von Vokalklängen. Mithilfe von elektromagnetisch angeregten Stimmgabeln, die vor resonierenden Hohlkörpern (sogenannte Helmholtz-Resonatoren) platziert und deren Schwingungen dadurch verstärkt wurden, ließen sich die einzelnen harmonischen Schwingungen zu einem Klang schichten. Auf dem Modell der additiven Klangerzeugung beruhte um die Jahrhundertwende bis Mitte des 20. Jh. eine Vielzahl weiterer Instrumente wie das „Telharmonium“ (auch „Dynamophone“) oder elektromechanische Orgeln wie die weithin bekannte „Hammondorgel B3“.

Ein Vorteil, den die additive Klangsynthese mit sich bringt, liegt in der Präzision, mit der man in klangliche Strukturen eingreifen kann. Durch das Hinzufügen und Bearbeiten einzelner harmonischer Schwingungen lassen sich Klänge bis ins kleinste Detail auf klanglich mikrostruktureller Ebene gestalten. Vor allem mithilfe von rechenstarken Computern (denn jede einzelne Schwingung wird durch einen Hüllkurvengenerator und Verstärker bearbeitet) eröffnen sich hiermit vielfältige Klanggestaltungsräume. Dennoch bleibt die additive Synthese eher unbeachtet. Sie ist voraussetzungsvoll in der Anwendung und dadurch stellen sich interessante Klänge nur durch intensives Arbeiten mit dem Gerät oder der Software ein.

- Donhauser, Peter. Elektrische Klangmaschinen. Die Pionierzeit in Deutschland und Österreich. Wien: Böhlau 2007.

- Glinsky, Albert. Theremin. Ether Music and Espionage. Chicago: University of Illinois Press 2005.

- Jackson, Myles W. Harmonious triads: physicists, musicians, and instrument makers in ninteenth-century Germany. Cambridge (MA): MIT Press 2008.

- Patteson, Thomas. Instruments for New Music. Sound, Technology, and Modernism. Oakland: University of California Press 2016.

- Pinch, Trevor J. und Frank Trocco. Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer. Cambridge (MA): Harvard University Press 2004.

- Ruschkowski, André. Elektronische Klänge und musikalische Entdeckungen. Ditzingen: Reclam 1998.